Merawat NKRI

Supremasi hukum penuh kesadaran serta tanggung jawab etika dan moralitas kekuasaan menjadi langkah utama merawat NKRI.

Nalar ilmiah dan nurani sehat benar-benar sedang teruji. Betapa tidak, kegundahan dan kegaduhan para warganet di media sosial sangat miris untuk disimak. Euforia politik para loyalis, pendengung (buzzer), serta warga dan atau warganet di tahun politik menjelang Pilpres 2024 sedang mengalami tensi sosial yang sangat tinggi.

Berbagai jargon politik dalam bentuk meme, gimik, sindiran, anekdot/humor, ujaran kebencian, hoaks, dan fakenews meruap di pelbagai lini media sosial. Para warganet, atas nama individu ataupun kelompok kepentingan politik, teramat produktif membuat aneka konten politik untuk menyerang para lawan politiknya, bahkan berupa narasi kebencian yang sangat vulgar.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Yohan Wahyu dalam analisis Litbang Kompas yang berjudul ”Media Sosial Menyimpan Potensi Kerawanan Pemilu” (Kompas, 30/11/2023) menyebutkan, betapa media sosial menjadi kanal yang rentan melahirkan kerawanan di Pemilu 2024. Ujaran kebencian dan kampanye bermuatan hoaks atau berita bohong makin berpeluang terjadi di tengah tidak mudahnya mengawasi konten-konten di media sosial.

Ironisnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan atau penegak hukum seolah ”tidur” pulas. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedang tidak baik-baik saja alias sakit parah dalam penegakan hukum. Kontestasi politik praktis yang ditampilkan para elite negeri dan atau politisi seakan berjalan tanpa aturan hukum positif yang berlaku. Keberadaan NKRI benar-benar tergerus kepercayaannya dalam berbagai dimensi bernegara.

Baca Juga: Menepis Politisasi SARA pada Kampanye Pemilu 2024

Negara hukum

Mencermati praktik kenegaraan (pemerintahan), teramat sering muncul berbagai fakta yang ambigu yang sangat meragukan dan atau membingungkan, apakah NKRI negara hukum atau negara kekuasaan. Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) disebutkan, ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jelas sudah bahwa, sebagai negara hukum, seyogianya segala dinamika penyelenggaraan relasi kuasa dari pusat sampai daerah berpedoman kepada hukum (the rule of law).

Indonesia mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (consensus) bangsa Indon esia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara (Jimly Asshiddiqie, 2010)

Jika saja semua warga di NKRI taat akan hukum yang berlaku, tentu tatanan sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya menjadi modal dasar terbentuknya NKRI yang berdaulat, damai, serta sejahtera sehingga dapat dibanggakan warganya. Namun, yang terjadi sebaliknya, berbagai praktik penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam relasi kenegaraan (khususnya di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dari pusat sampai daerah semakin masif dan tak terkendali.

Di tengah pesimisme dan frustrasi warga yang akut terhadap para elite di birokrasi (eksekutif dan legislatif), semula masih ada harapan akan lembaga tinggi hukum di pusat pemerintahan (khususnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung). Namun, kini, semua ”ambruk” karena adanya konflik kepentingan para elite penguasa dan memosisikan NKRI menjadi negara kekuasaan (machtstaat). Implementasi roda pemerintahan (bernegara) dikendalikan oleh hasrat individu para penguasa secara dominan.

Berbagai praktik penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam relasi kenegaraan dari pusat sampai daerah semakin masif dan tak terkendali.

Jika becermin ke negara Paman Sam, pada 1960-1970 warga Amerika Serikat tidak percaya kepada lembaga eksekutif dan legislatif karena berbagai kebijakannya, khususnya yang terkait perang Vietnam dan Watergate, tetapi masih memiliki harapan besar kepada lembaga yudikatif (hukum). Pew Research Center (2023) menegaskan bahwa ketika Studi Pemilu Nasional mulai menanyakan tentang kepercayaan terhadap pemerintah pada 1958, sekitar tiga perempat warga AS hampir selalu mempercayai pemerintah federal untuk melakukan hal yang benar.

Kepercayaan terhadap pemerintah mulai terkikis pada 1960-an, di tengah meningkatnya Perang Vietnam, dan penurunan tersebut berlanjut pada 1970-an dengan skandal Watergate dan memburuknya perjuangan ekonomi. Kepercayaan terhadap pemerintah pulih pada pertengahan 1980-an sebelum jatuh lagi pada pertengahan 1990-an.

Namun, seiring pertumbuhan ekonomi pada akhir 1990-an, kepercayaan terhadap pemerintah juga meningkat. Kepercayaan masyarakat mencapai titik tertinggi dalam tiga dekade tak lama setelah serangan teroris 9/11, tetapi menurun dengan cepat setelah itu. Sejak 2007, jumlah responden yang menyatakan bahwa mereka selalu atau sebagian besar dapat memercayai pemerintah belum melampaui 30 persen. Alih-alih di NKRI, semua lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) mengalami distorsi kepercayaan yang luar biasa.

Reformasi 1998 merupakan momentum yang teramat penting dan menyejarah untuk melakukan tindakan refleksi dan kontemplasi sosial. Sejatinya warga negara telah memiliki harapan penuh akan berbagai perubahan sistem pengelolaan negara (pemerintahan), khususnya yang terkait dengan kinerja para elite negeri dari pusat sampai daerah. Paling tidak sejak Pilpres 2004, 2009, dan 2014, dan 2019 ketika para elite pengelola pemerintahan telah dipilih melalui mekanisme ”demokrasi”.

Namun, kini, seiring dengan berbagai fakta dan pemberitaan media massa dan media sosial, tampaknya harapan warga tersebut mengalami antiklimaks dan atau anomali yang sangat memprihatinkan. Kedaulatan dan kepercayaan warga terhadap para elite semakin terpuruk dan rapuh. Sistem pemerintahan benar-benar mengalami distorsi arah dan absurd. Bahkan, politik dinasti kembali menguat dan menjadi konsumsi dan narasi para warganetdengan berbagai jargonnya.

Demokrasi ”online”

Aksi para warganet di era kebebasan tidak bisa dianggap sepele. Kekuatan warga melalui media sosial ini telah menjadi wacana baru sebagai bentuk demokrasi yang efektif, sebagai media alternatif yang relatif ampuh, khususnya dalam masyarakat transisional di berbagai elemen kehidupan. Hadirnya media sosial dan demokrasi online (daring), tentu tidak dapat lepas dari pengaruh globalisasi demokrasi yang mengusung era kebebasan individu dalam menyampaikan pendapat dan menyalurkan berbagai informasi dan ketidakpuasan yang dirasakan mengganjal di masyarakat, juga bisa menjadi pemicu konflik sosial yang anarkistis.

Situasi dan perilaku elite yang serba instan dan pragmatis serta-merta menjadi ”bom waktu” dalam mewujudkan nasionalisme dalam wilayah NKRI. Munculnya gerakan sosial di berbagai daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI sudah lama menjadi antitesis dari gagalnya pemerintahan. Alih-alih, pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan dirasakan semakin jauh dari harapan.

Yang lebih ironis, media massa arus utama (mainstream) ataupun media media sosial benar-benar terjebak dalam lingkaran sempit elite kekuasaan dan atau pemilik modal. Agen perubahan semestinya melekat di media massa, tetapi media massa justru sering kali berbuat naif sekadar perpanjangan segelintir elite parpol, penguasa, dan pengusaha.

Baca Juga: Korupsi di Sana Sini

Program pembangunan infra dan suprastruktur di seluruh pelosok negeri seakan berhadapan dengan berbagai masalah serius di dalamnya, khususnya yang terkait dengan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang teramat ”liar”, dan kini media sosial seakan meneguhkan praktik-praktik para elite yang ”melanggengkan” KKN ini. Sungguh, keadaan negeri ini tidak dalam kondisi baik-baik saja alias sangat terpuruk. Alih-alih para elitenya sangat percaya diri tampil dalam berbagai platform media, tak ada kesan keprihatinan sama sekali.

Semua pihak patut mewaspadai fenomena ini. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo, 2022), ada peningkatan hampir 900 persen jumlah pengaduan masyarakat terkait konten di situs, akun media sosial, aplikasi telepon genggam, dan perangkat lunak. UU ITE Pasal 28 Ayat (2) dan jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Anomali politik

Kebebasan ekspresi warga kini disalurkan melalui media sosial dengan segala kontennya yang konstruktif ataupun destruktif. Narasi kritik yang membangun campur aduk dengan berbagai narasi kebencian, hoaks, dan berita palsu (fakenews). Ironisnya, para elite politisi atau birokrat banyak yang ”salah tingkah” dan bingung menghadapinya.

Media sosial menjadi media yang ampuh sebagai media ekspresi dan narasi. Namun, perlu diwaspadai dan dicermati bahwa media sosial pun telah mendorong lahirnya berbagai komunitas loyalis/lovers dan haters yang berlebihan untuk kepentingan kampanye, membangun opini, serta propaganda politik yang sering kali kebablasan dan melanggar UU ITE.

Anomali terjadi manakala situasi sosial politik, khususnya negara (pemerintah) dan rakyat, tak lagi menemukan keselarasan; antara teori-teori yang dipelajari jauh berbeda dengan fakta-fakta dalam keseharian, sehingga yang tampil kepermukaan adalah berbagai krisis multisektor dan atau multidimensi. Untuk itu, menurut Thomas Khun, dalam kondisi ini diperlukan revolusi pemikiran ilmiah karena terlalu banyak fakta yang dihadapi tak memadai lagi dengan paradigma ilmu apa pun secara aktual.

Menurut hasil survei Good News from Indonesia (GNFI) bersama Lembaga survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) pada Juli 2022, generasi muda di 11 kota besar Indonesia (906 responden) menyatakan korupsi dalam birokrasi menjadi masalah utama Indonesia. Tingginya praktik korupsi di Indonesia juga membuat generasi muda pesimistis pada sektor politik dan hukum dibandingkan dengan sektor lainnya.

Media sosial menjadi arena pertarungan para politisi yang berkontestasi dan sekaligus menjadi media untuk ”menyerang” atau ”menghabisi” lawan politiknya.

Pada saat pemerintahan dikuasai partai politik, sebagai ”representasi” warga negara dalam relasi kuasa, sejatinya menampilkan dan memberikan harapan yang lebih baik dalam perubahan sosial ekonomi warga secara adil dan merata. Namun, sebaliknya, kesempatan ini, oleh para politisi yang tergabung dalam partai politik yang sedang ”berkuasa” ataupun di luarnya, terkesan partai politik adalah menjadi monopoli dan oligarki kekuasaan, bahkan mengalami komodifikasi (bisnis) politik.

Berkuasa menjadi tujuan utama para politisi untuk menciptakan zona nyamannya di lingkaran mereka, termasuk dalam birokrasi yang mereka capai dan kuasai sesuai seleranya. Dengan demikian, tidak ada kekuasaan yang lepas dan atau bersih dari praktik KKN. Kebebasan berpolitik yang mengusung atas nama aspirasi warga seakan menjadi retorika dan jargon politik semata. Politik identik dengan kontestasi dan perebutan kekuasaan, dengan cara-cara yang melampaui akal sehat dan etika moral politik. Bahkan, melanggengkan transaksi politik uang dan atau jabatan sebagai satu strategi jitu untuk meraih dukungan dan atau suara.

Media sosial menjadi arena pertarungan para politisi yang berkontestasi dan sekaligus menjadi media untuk ”menyerang” atau ”menghabisi” lawan politiknya. Para pendengung/pemengaruh (influencer) politik seakan menjadi andalan untuk mengukur kekuatan lawan politik dan sekaligus menciptakan konflik narasi sosial politik yang teramat berbahaya bagi keutuhan negeri. Di sisi lain, media sosial juga menjadi andalan warganet untuk meluapkan berbagai fakta yang terkait dengan kinerja elite birokrat dan atau politisi yang tidak profesional dan melanggar aturan hukum dan norma sosial.

Praktik penyelenggaraan birokrasi oleh para elite negara akhir-akhir ini benar-benar kehilangan wibawa, media sosial dipadati dengan kegiatan warganet yang terbelah antara yang lovers dan haters. Benedict Anderson (2001) dalam bukunya Imagined Communities mengajukan definisi bangsa sebagai ”sebuah komunitas politis dan dibayangkan terbatas secara inheren dan memiliki kedaulatan. Berdaulat berarti bangsa-bangsa ini menganggap dirinya memiliki wilayahnya yang mandiri.

Anderson membuat model kemunculan nasionalisme dengan mengandalkan pengalaman historis berbagai bangsa, termasuk Indonesia. Dalam kasus Indonesia, tentu Indonesia tidak mengalami sejarah nasionalisme yang sama tuanya dengan Amerika ataupun Eropa. Namun, pernyataan Anderson bahwa model nasionalisme ada untuk ditiru bangsa-bangsa berlaku juga untuk Indonesia.

Baca Juga: Menggali Makna Nasionalisme Indonesia

Upaya solusi

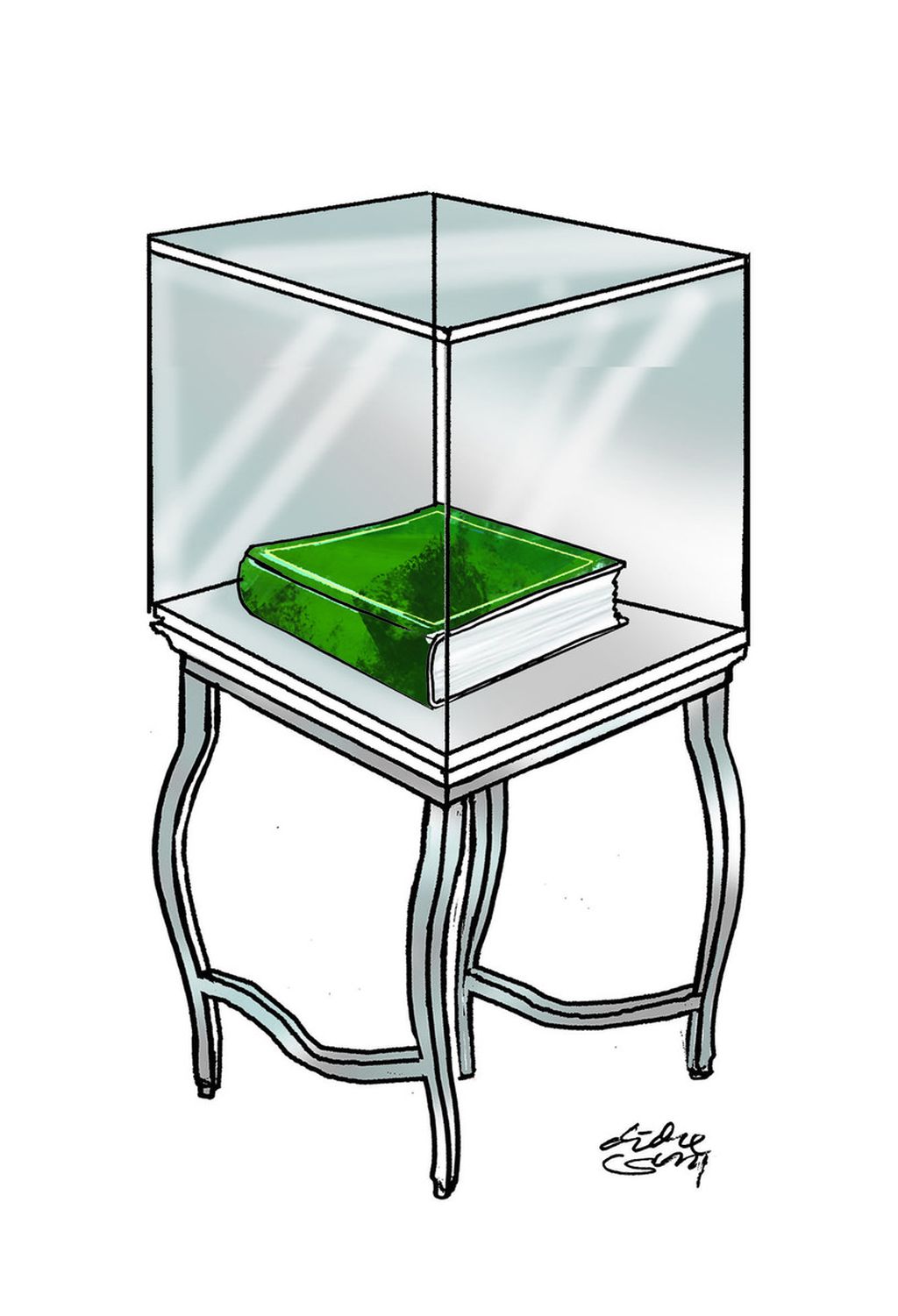

Merawat NKRI agar tetap berdaulat secara hukum dan dipercaya penuh warganya, tentu solusi utama dan prioritasnya adalah menjalankan supremasi hukum dalam setiap elemen birokrasi dan relasi negara dengan warganya dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab etika dan moralitas kekuasaan. Hal ini memerlukan lembaga dan sumber daya manusia hukum yang mumpuni lahir batin dan profesional.

Pengawasan konten-konten media sosial dan sanksi hukum mesti ditegakkan, Kemenkominfo yang paling bertanggung jawab bisa berkolaborasi dengan penegak hukum lainnya secara cermat dan tepat. Aksi ini merupakan jalan terbaik untuk memperingatkan bahwa legitimasi dan optimalisasi fungsi demokrasi melalui lembaga-lembaga formal (eksekutif, legislatif, yudikatif) bentukan pemilu akan menjadi lembaga yang tak lagi memiliki legitimasi warga dan kehilangan makna dan kepercayaan di mata rakyatnya.

Suwandi Sumartias, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran

Suwandi Sumartias